Der NABU ist aktiv, um unser Naturerbe zu erhalten. Damit Sie auch weiterhin heimische Tiere und Pflanzen erleben können, braucht der NABU Ihre Unterstützung - am Besten noch heute!

Jetzt Mitglied werden!Quo Vadis – Elbe?

Sediment-Verklappung bei Scharhörn geplant

Am 7. Mai im Jahr des Herrn 1189 verbriefte Friedrich I., so die Legende, der Hamburgischen Kaufmannschaft unter anderem, Waren im Hafen zollfrei stapeln sowie ebenso zollfrei Handel bis zur rund 120 Kilometer liegenden Elbmündung betreiben zu dürfen. Dieses wertvolle Privileg weiß die Hansestadt alljährlich mit dem Hafengeburtstag prunkvoll zu feiern. Weil der Kontrakt mit Kaiser Barbarossa jedoch nicht besiegelt war, halfen die ach so ehrbaren Hamburger Kaufleute kreativ und künstlerisch mit einem selbst gefertigten Siegel nach. Und brachen so mit den weiter westlich gelegenen Bremern einen veritablen Rechtsstreit vom Zaun, den die Hamburger Kaufleute erst rund 70 Jahre später glücklich für sich entschieden. Noch heute, knapp acht Jahrhunderte später, ist das maritime Miteinander der deutschen Nordseehäfen Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven zuweilen geprägt von Streitigkeiten, Eitelkeiten, Missgunst und Machtansprüchen.

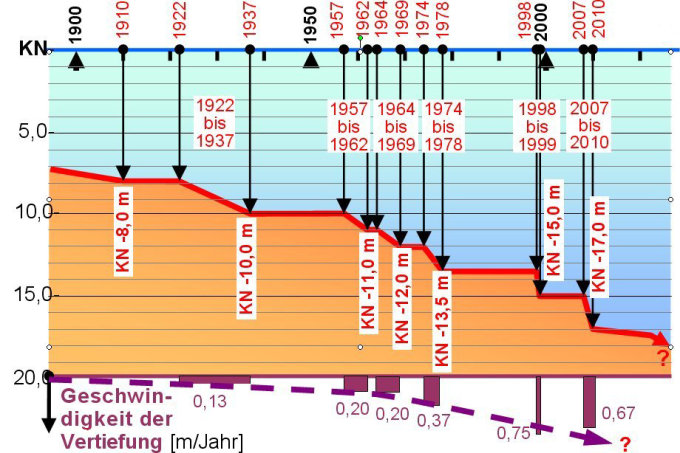

Historie der Elbvertiefungen (Quelle: Taubert)

Hinzu kommen die Animositäten der Anrainer der Tideelbe. Denn unabhängig von Fragen politischer Führung in den Föderalstaaten Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg stehen Ressentiments und das Reklamieren historischer Rechte zuweilen sogar über dem Parteibuch. Das ging in der Vergangenheit unter Umständen sogar so weit, dass ökonomische Schäden und vermeidbare Nachteile für Natur und Umwelt angesichts von Mehrfachinfrastruktur an diversen Standorten billigend in Kauf genommen wurden. Doch die Zeiten, in denen vor allem Hamburg relativ ungeniert auf Kosten seiner Nachbarn maritime Politik betreiben konnte, scheinen sich dem Ende zu nähern. Um die Zusammenhänge zwischen politischer Profilierung, ökonomischen Interessen und negativen ökologischen Auswirkungen vor allem für den marinen Bereich zu verstehen, bedarf es eines tieferen Blicks in die Welt von Schifffahrt und Häfen.

Der Preis des Wachstums

Von der Containerisierung des Welthandels seit den 1960er Jahren und der Entwicklung Chinas zur „Werkbank der Welt“, die sich später in andere asiatische Staaten ausdehnte, haben am östlichen Endpunkt dieser Handelsbeziehung eine Reihe europäischer Häfen stark profitiert. Dazu gehören auf dem Kontinent unter anderem die so genannten „Nordrange-Häfen“ von Le Havre über Zeebrügge, Antwerpen, Rotterdam, Bremer- und Wilhelmshaven bis Hamburg. Auf der britischen Insel sind es vor allem Felixstove und Southampton, von wo viele Großschiffe zurück nach Asien fahren.

Während vor etwas über zehn Jahren ein Schiff Stellplätze für rund 8.000 Standardcontainer (TEU / Twenty Foot Equivalent Unit) vorhalten konnte, verdreifachte sich das Größenwachstum von Schiffen binnen einer Dekade auf heute bis zu 24.000 TEU. Die von den Reedern eingefahrenen ökonomischen Vorteile mussten viele Häfen teuer bezahlen, wollten sie im Rennen um Bedeutung und Beladung mithalten. Die Schiffe wurden nicht nur mit heute etwa 400 Meter immer länger, sondern mit über 60 Metern auch stetig breiter und höher. Das hatte zur Folge, dass Zugänge zu Häfen an vielen europäischen Standorten stetig vertieft, Containerbrücken erneuert oder Verkehrsinfrastruktur im Hinterland mit Milliarden von Euro angepasst werden mussten. Mancherorts war selbst das kaum möglich, wie ein Beispiel aus Hamburg zeigt. Die weltgrößten Schiffe können angesichts ihrer Höhe heute nicht mehr unter der 50 Meter hohen Köhlbrandbrücke hindurchfahren, um Europas modernstes Containerterminal Altenwerder anzulaufen.

Der Bestand der Stinte, wesentliche Nahrungsquelle u.a. für Seeschwalben - ist weitgehend zusammen gebrochen. - Foto: H. Baumgarten

Wegen ähnlicher Beschränkungen bauten manche Häfen wie Europas Marktführer Rotterdam oder London an Flussmündungen auf der „grünen Wiese“ gleich komplett neue Häfen. Denn weit draußen vor den Toren der Stadt gibt es angesichts von 24/7 an 365 Tagen im Jahr weniger negative Einflüsse auf die Bevölkerung und kaum noch Tiefgangrestriktionen für die Ozeanriesen. Die Kosten für diese ungehemmte Entwicklung trug mehrheitlich der Steuerzahler. Vor allem aber ging die Entwicklung - nicht nur an Weser oder Elbe - angesichts stetiger Tiefenanpassungen und Hafenerweiterungen, zu Lasten von Natur und Umwelt.

Fundamentale Veränderungen

Für die „Nordrange-Häfen“ stehen voraussichtlich fundamentale Veränderungen an. Nicht nur Chinas „Neue Seidenstraße“ endet wasserseitig im griechischen Piräus. Das Reich der Mitte hat den Hafen vor rund zehn Jahren gekauft und den Umschlag binnen einer Dekade auf rund 5,5 Millionen Container verzehnfacht. Tendenz steigend. Die chinesischen Eigner planen, die Kapazität des östlichen Mittelmeerhafens in den kommenden Jahren auf 10 Millionen Container Umschlagskapazität auszubauen. Nicht ohne Grund, denn kurze Wege mit vollbeladenen Groß-Containerschiffen aus Asien, die bereits im Mittelmeer wenden und durch den Suez-Kanal den Rückweg antreten, sind rentabler für die Reeder.

Vor allem große Reedereien sind gegenwärtig Nutznießer der globalen Krise. Wenn Grundstoffe oder Güter knapp oder Containerstellplätze rar werden, explodieren die Preise. Über viele Jahre darbte die Schifffahrtsbranche und der Preis für einen Standardcontainer zwischen Europa und Asien lag gerade mal um die 1.500 Euro. Gegenwärtig muss zuweilen mehr als das Zehnfache berappt werden. „Die Überschüsse investieren die global agierenden Reedereien wie Weltmarktführer MSC, aber auch Maersk oder Hapag Lloyd vor allem in Terminalbeteiligungen. Zudem sind die Terminalbetreiber selbst auf Shopping-Tour. Egal, ob in den adriatischen Häfen von Koper und Triest, in Genua oder im nordafrikanischen Tanger oder Alexandria“, weiß Sönke Diesener, Schifffahrtsexperte beim NABU. Denn: Vor allem Reeder wollen ihren Einfluss weiter ausbauen. Günstigstenfalls kontrollieren sie eines Tages den gesamten Weg von einem Werk in Wuhan bis nach Wolfsburg, Wangels oder Westerhever.

Auch der Hamburger Terminalbetreiber HHLA, an dem die Freie und Hansestadt Hamburg- wie auch bei Hapag Lloyd- Anteile hält, hat die Zeichen der Zeit erkannt und mischt im Mittelmeer mit. Vom bremischen Konkurrenten Eurogate, der in ganz Europa Terminal unterhält, ganz abgesehen. Die Firmenchefs wissen, dass zukünftig verstärkt kleinere Schiffe, so genannte Feederschiffe (von engl. „to feed“ = füttern), die Nordsee-Häfen ansteuern. Und kaum mehr große „Mega-Boxer“ mit einem Fassungsvermögen von mehr als 24 000 Containern. Zudem bauen zahlreiche südeuropäische Länder zwischen Griechenland und Portugal ihre Bahnverbindungen aus oder stellen neue Alpentunnel fertig. So rollt ein guter Teil der Container fortan auf der Schiene von Süden nach Nordeuropa und nicht, wie bisher, andersrum.

Bestenfalls Worst Case

Hinzu kommt, dass Hamburgs Bedeutung als Verteilerhafen für die Ostsee abnimmt. Bisher fahren Großcontainerschiffe trotz der Restriktionen die Elbe rauf, und dann kleine Feederschiffe von der Hansestadt die Elbe Richtung Nord-Ostsee-Kanal runter. Weil zahlreiche Häfen in Polen, Schweden oder Dänemark ihre Terminalkapazitäten ausgebaut haben, nehmen zunehmend mehr mittelgroße Containerschiffe mit einem Ladevolumen um die 16.000 TEU von den Westhäfen zwischen Le Havre und Bremerhaven den direkten Weg ins baltische Meer und lassen Hamburg rechts liegen.

Nicht nur deswegen macht sich dort Ernüchterung breit. Die fetten Jahre scheinen angesichts der Veränderungen der Rahmenbedingungen vorbei, bevor sie angefangen haben. Denn noch im Hafenentwicklungsplan von 2012 wurden für das Jahr 2025 märchenhafte 25 Millionen TEU Umschlag prognostiziert. Doch nicht einmal im „goldenen Jahrzehnt“ des weltweiten Wachstums nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 hat es der Hamburger Hafen jemals geschafft, die 10 Millionen-Grenze beim Containerumschlag zu knacken. Eine aktuelle Studie der Hamburger Wirtschaftsbehörde vom November 2020 zeichnet für den Hamburger Hafen nur noch eine verhaltene Umschlagsprognose von jährlich 11 bis maximal 14 Millionen Containern bis 2035. Das Hamburger Weltwirtschaftsinstitut rechnet dagegen mit maximal 11 Millionen, wahrscheinlicher scheint jedoch Stagnation auf niedrigem Niveau unterhalb von 10 Millionen TEU.

Strom unter Stress

Trotz der absehbaren fundamentalen Veränderungen globaler Lieferketten, die durch die digitale Revolution beschleunigt wird, setzt Hamburg die 9. Elbvertiefung um. Politische Plattitüden für eine Verbesserung der in Schieflage geratenen Tideelbe wirken angesichts der bewusst in Kauf genommenen ökologischen Auswirkungen schwer. Beispielhaft für den negativen ökologischen Dominoeffekt ist der Stint. Sein Bestand in der Elbe ist dramatisch eingebrochen. „Dabei ist der eigentlich in Massen vorkommende Stint nicht nur beliebter Speisefisch in den Gaststuben des Alten Landes, sondern vor allem die wesentliche Nahrungsgrundlage für viele Fisch- aber auch Vogelarten. Für die seltene Flussseeschwalbe ist das Vorkommen des Stints überlebenswichtig“, sagt Eike Schilling, Elbe-Fachmann beim NABU Hamburg. Geht der Bestand des Stints zurück, wirkt sich das daher negativ auf diese Arten aus. Bedeutende Kolonien im schleswig-holsteinischen Mündungsbereich der Elbe sind in den letzten Jahren quasi kollabiert, wie die Vogelexperten des Michael-Otto-Instituts im NABU (MOIN) feststellen.

Die extrem seltenen Lachseeschwalben haben ihren letzten Brutort in Mitteleuropa an der Unterelbe: Der Bestand ist durch die Elbvertiefung stark bedroht - Foto: Frank Derer

Kein Baggern hilft gegen den Bedeutungsverlust

Angesichts der Wucht der trüben Welle, die bei Flut machtvoll Richtung Hamburg rollt, erodieren an vielen Stellen ökologisch wertvolle Uferbereiche beiderseits der Elbe. Sedimente lagern sich in den Hafenbecken und der Fahrrinne ab, wo der schwächer werdende Ebbstrom sie kaum mehr Richtung Elbemündung austragen kann. Doch kann Hamburg weder „gegen den Bedeutungsverlust des Hafens anbaggern“, wie es Henning Vöpel, ehemaliger Chef des Hamburger Weltwirtschaftsinstitutes HWWI beschreibt, noch gegen die Sedimentmengen. Zudem ist der Preis des kaputten Gewässers nicht nur ökologisch hoch. Denn die Unterhaltungsbaggerei kostet den Steuerzahler rund 150 Millionen Euro. Pro Jahr. Einerseits haben der Bund und Hamburg entgegen der Prognose der Umweltverbände WWF, NABU und BUND offenbar unterschätzt, wie stark die Sedimentenge durch eine erneute Elbvertiefung tatsächlich steigen würde. Und zudem versäumt, sich rechtzeitig um tragfähige Alternativen für die Verbringung des Schlicks zu kümmern. Mit einer Genehmigung zur Verklappung in der „Ausschließlichen Wirtschaftszone“ (AWZ) weit vor der Schleswig-Holsteinischen Küste ist vor Mitte des Jahrzehnts nicht zu rechnen. Und das von Schleswig-Holstein eingeräumte Budget an der „Tonne E 3“, einem Schlickfallgebiet südlich von Helgoland, hat Hamburg bereits heute bis Ende 2022 ausgeschöpft. Eine Genehmigung durch Umweltminister Albrecht für die Zeit danach steht aus und hängt an der Belastung des Baggerguts.

'Schlanke Lösung' Scharhörn

Bildlich erstickt der Hamburger Hafen gegenwärtig am Schlick. Deswegen liebäugelt die Hamburger Wirtschaftsbehörde mit einer schlanken Lösung und will die Hafensedimente bei der Hamburger Insel Scharhörn im sensiblen Wattenmeer verklappen. Das sparte Hamburg Millionen, da der nördliche Nachbar den Hamburger Pfeffersäcken für jeden Kubikmeter zwei Euro in Rechnung stellt. Schleswig-Holstein und Niedersachsen sind zwar strikt gegen die Verklappung bei Scharhörn, halten sich aber wegen Hamburgs wirtschaftlicher und beschäftigungspolitischer Bedeutung auch für die beiden Nachbarn zurück.

Gegenwärtig prüfen die im Aktionsbündnis „Lebendige Tideelbe“ organisierten Umweltverbände BUND, WWF und NABU angesichts der negativen Auswirkungen auf das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer eine Klage gegen diese Plan. Niemand sonst hat die von den Verbänden richtig vorhergesagte negative Entwicklung sehen wollen. Gleichzeitig waschen sich Hamburg Port Authority (HPA), die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) oder die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) die Hände unschuldig im trüben Elbwasser. Um weiteren Schaden abzuwenden, fordern die Umweltverbände Politik und Verwaltung auf, endlich mit ihnen über die Zukunft von Elbe und Hafen zu sprechen.

Zum Überfluss überflüssig

Denn was zukünftig angemessen ist, wird unterschiedlich bewertet. Das wirtschaftspolitische Narrativ des angeblichen Bedarfs hält aus Sicht der Umweltverbände mit der Wirklichkeit kaum stand. Wie eine Antwort auf eine Schriftliche Kleine Anfrage (SKA) der Linken in der Hamburger Bürgerschaft im Dezember vergangenen Jahres gezeigt hat, nutzen deutlich weniger als fünf Prozent aller Schiffe den heute möglichen Tiefgang, der mit der „Fahrrinnenanpassung“ von 12.50 Meter auf 13.50 Meter erweitert wurde, überhaupt aus. Das hängt vor allem damit zusammen, dass ein guter Teil der Beladung bereits in einem anderen der „Nordrange-Häfen“ über die Kaikante geschoben wurde, und die Mehrheit der Schiffe bereits geleichtert die Elbe hinauffährt. „Leider muss man feststellen, dass die 9. Vertiefung der Elbe mit rund einer Milliarde Euro Kosten nicht nur extrem teuer und zudem ein ökologisches Desaster ist. Zu allem Überfluss ist diese Elbvertiefung nachweislich auch noch völlig überflüssig“, sagt NABU-Elbefachmann Eike Schilling.

Um langwierige Verhandlungen vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zu verhindern hätten die Umweltverbände über die Verbreiterung als Teil der Fahrrinnenanpassung schon 2012 mit sich reden lassen. Denn sie wussten, dass die Reeder vornehmlich die Breite drückt, weil sich Großschiffe auf wichtigen Streckenabschnitten nicht begegnen konnten und beim Ein- und Auslaufen auf einander warten mussten. Doch Konzessionen oder Kompromisse gehörten kaum ins Portfolio des damaligen 1. Bürgermeisters und heutigen Kanzlers Olaf Scholz.

Viele Lebensräume im Uferbereich verschlicken als Folge der Vertiefung zusehends. - Foto: NABU / Thomas Behrends

Deutsche Bucht Hafen

Damit wenigstens zukünftig bessere Lösungen auch im Sinne von Natur und Umwelt entwickelt werden, setzen sich die Umweltverbände WWF, NABU und BUND für eine enge Kooperation der deutschen Seehäfen Bremerhaven, Wilhelmshafen und Hamburg ein. Mit einem gemeinsamen „Deutsche Bucht Hafen“ entstünde durch den Gesamtumschlag von über 16 Millionen Containern Europas größter Hafen und ein wirtschaftliches Gegengewicht zur Konkurrenz aus Rotterdam und Antwerpen. Die deutschen Seehäfen in den drei Föderalstaaten würden nicht nur endlich aufhören, ökonomisch gegeneinander zu arbeiten und ökologisch weiteren Schaden anzurichten. Sie würden zu Beginn des Jahrtausends Ressentiments überwinden, die viele hundert Jahre bis zu Kaiser Barbarossa zurückgehen.

MS, 27. Januar 2022